第七讲 马背民族 春水秋山——辽、金、元玉器

马未都 返回目录Ctrl+D 收藏本站

这一讲讲少数民族辽金元玉器,少数民族玉器深受汉文化玉器的影响。

臂鞲

辽代有很多很特殊的玉器,比如有一种叫臂鞲,只有辽代有,其他朝代都没有,所以一般人都不认得。臂鞲呈瓦片状,又带有一点圆弧,因此早期的发掘报告中将它定名为"瓦状玉饰件"。这个臂鞲究竟是干嘛的呢?是少数民族用来训鹰的,搁在臂上,鹰站在上面,可以防止鹰的爪子抓伤身体。

《说文》中解释:"鞲,臂衣也"。鞲最早用皮革制作,射箭时用的。射过箭的人都知道,如果用右手射箭的话,拉开弓以后,左臂非常容易受伤,所以要用皮革包裹胳膊,起保护作用。辽人非常喜欢训鹰,利用鹰去捕获猎物。鹰在飞回落在主人身体。

辽代的葬制是在契丹民族本来的基础上,吸收了一些汉族的习俗而形成的,我们看到大量的铜的、银的、铜鎏金的辽代面具。了解这些,就会明白辽人根本不会用所谓的眼盖。后来经过多年的考古研究,大家知道了这东西叫"臂鞲",是辽代特有的训练鹰的一种用具。这种稀有品种的玉器,对收藏者来说是一个很大的乐趣。

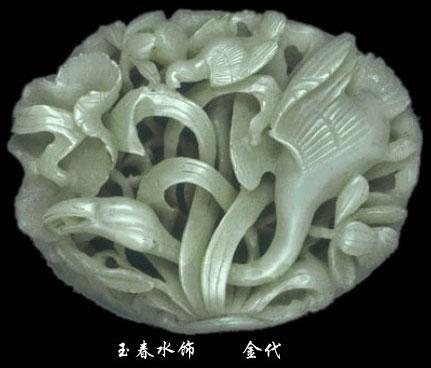

春水

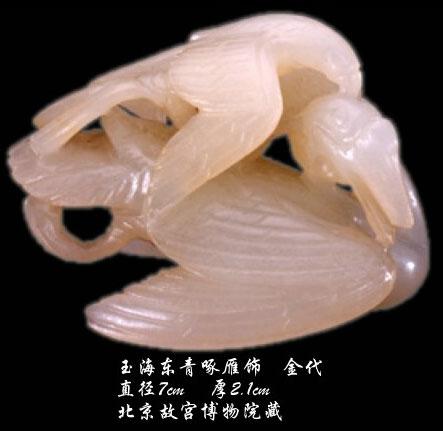

金与辽都是少数民族政权,有很多习惯非常接近,都是以游牧渔猎为生活方式,最关心的一定是自然界的动物和植物。所以,在辽金的玉器当中,动物形象非常多。最为典型的金代玉器是春水玉和秋山玉。

所谓春水玉,是指在玉器上表现猎天鹅的场面。金人承袭了契丹民族游猎的习俗。一到春天,就猎天鹅。

辽和金都擅长养鹰,养一种小型的鹰,叫鹘,也叫海冬青,被训练出来专门抓天鹅。金代皇帝每年春天狩猎的时候,都有一套完整的程序。首先,皇帝要在上风口望天,一看见天鹅来了,就命令放海冬青。海冬青个儿小,天鹅个儿大,它弄不动天鹅,怎么办?海冬青有个独特的本领,它一旦看上天鹅以后,就飞得比天鹅还高,从空中一把抓住天鹅的脑袋,然后紧紧按住,一直往下按,直到按到地下为止。当海冬青把天鹅按到地下的时候,人就冲上去了,用刺鹅锥将天鹅的脑袋刺开,取出脑仁喂鹰。刺鹅锥是猎天鹅时必备的工具,辽墓中出土了玉柄刺鹅锥,非常讲究。

秋山

金人春天猎天鹅,到了秋天依然要打猎,当时主要的猎物是鹿,虎不是主要的猎物。我们猎虎的场面尽管有,那在古代也非常罕见的。因为老虎在古代也是非常少的一种动物,能猎虎的机会也不多,但是猎鹿的机会很多。所以当时猎人就用角做鹿哨,呼鹿,把鹿骗过来,然后把鹿杀死。这是秋天的主要活动。所以,秋山玉一般都要借用,玉皮子、黄色的、反映秋天的落叶前的那种景色。

春水秋山。为什么叫"春水"呢?打天鹅的时候一定是在水边。为什么叫"秋山"呢?因为猎鹿的时候一定是在山林里。所以,"春水秋山玉"是金代最重要、最有代表意义、也最有趣味的一种收藏品。春水秋山玉自打金代发明以后,一直影响到元明。所以收藏当中非常容易碰到这种玉。但有一点,最贵重的一定是金代的,而不是元代和明代的。

马背风情

我碰到过一个人,他收藏了很多春水秋山,非常多。有一次,他把我叫去说:"我就喜欢这种春水秋山玉,见到就买,但是年代我不太能分清,你能不能来帮我看一看。"我一看,他还真是买了很多,很好的一份收藏。我就帮他排了一下队,哪些是早的,哪些是中期的,哪些是晚期的。换句话说,哪些是金的,哪些是元的,哪些是明的。

排完队了以后,我们就看出了它的一个变化。这个变化就是早期的春水秋山生活气息非常浓,它不强调一些符号,它非常自由的一个状态。我最后跟他做一个比喻,我说:早期的这种春水秋山玉就是陕西农民唱的那个信天游,原汁原昧。明代的那个春水秋山玉就是电视台里那个晚会上唱的那个信天游,它经过了多次的修饰,它已经不能保证原汁原味了。

收藏为什么有乐趣呢?就是因为你能看出长达几百年的一个演变,这种微妙的变化给你带的乐趣。唱歌也是这样,很原始的一种唱法,进入城市,到了电视台,当环境全部发生改变的时候,就会不由自主地有一些改变,尽管他还叫信天游。

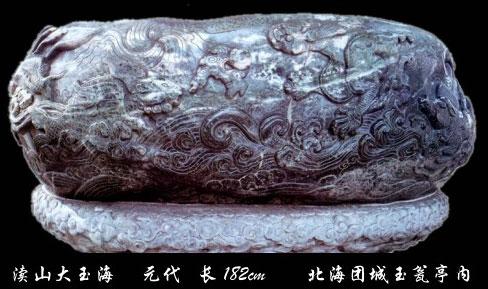

渎山大玉海

元代的玉器过去研究得非常不够,今天看来依然不够,因此我们对元代玉器的认定相对来说比较模糊。除了个别明确的元代器物,剩下的东西不是上归为宋,就是下归为明。明确的元代的玉器有什么呢?最著名是渎山大玉海。

渎山大玉海制造于至元二年(公元1265年),严格讲,那时虽然忽必烈已经称帝,但元朝还没有正式成立。又过了六年,公元1271年元朝才成立。了个别明确的元代器物,剩下的东西不是上归为宋,就是下归为明。明确的元代的玉器有什么呢?最著名是渎山大玉海。

渎山大玉海制造于至元二年(公元1265年)至元二年,忽必烈时期,用一块巨大的玉料做了一个气势磅礴的大玉瓮,重达3.5吨。它原来是贮酒器。我估计当时这个东西在出征前搁在那儿里头灌满了酒,每一个人舀一碗,喝完了就出征了,反映了元代的那个气势,元代人的气概。我讲陶瓷元青花的时候讲过那个著名的把杯,叫"人生百年长在醉,算来三万六千场"。我估计大家就是拿那个杯子在这个玉瓮里舀酒来喝来着,这就是元代的气势。

渎山大玉海最初放置在北海琼岛上的广寒殿。元代的琼岛就是今天北京北海公园,当时称万岁山或是万寿山。明万历七年(公元1579年),广寒殿倒塌,渎山大玉海就流散了。哪儿去了?不知道。没了。后来流落到北京西华门外的一个真武庙中。道人用它干什么呢?腌了咸菜了,就不知道这东西是干嘛的。一个大玉瓮,又够个儿,估计那里的道人也多,所以满满腌上一瓮咸菜,也解一时之需。事隔一百多年以后,到了乾隆十年1745年,乾隆发现这个东西。乾隆说:好!这么重要的一个东西怎么在这儿腌菜咸菜呢?所以就花了重金把它收回。我觉得乾隆这个态度特别好,是吧?他没有说我是皇上一看这东西搬我们家去吧,搁紫禁城里。不是。人家乾隆花钱,公平交易。

乾隆把渎山大玉海买过来以后,放置在北海的承光殿中,还专门建造了一个玉瓮亭用以珍藏。乾隆当时写了三首御制诗,这个诗就叫做《玉瓮歌》,并且写了序文,刻在玉瓮膛内。乾隆的序文是这样写,他说:"玉有白章,随其形刻鱼兽,出没于波涛之状,大可储酒三十余石。盖金元旧物也。"乾隆说得很清楚,说这东西,他闹不清是什么时候的。我们今天知道清清楚楚是元代的。但是他说"盖金元旧物"。他说得也清楚,金元之际的时候生产的这个玉瓮。因为它是在元代建元之前的前五、六年制造的这个玉瓮。那么,他接着写"曾置万岁山广寒殿内,后在西华门外真武庙中,道人做菜瓮。见《辍耕录》及《金鳌退食笔记》,命以千斤易之。仍置承光殿中,而系以诗。"他说什么呢?我命令的"千金易之","易"是交易。我跟你换回来,然后仍搁在这个地方,写了三首诗。可惜乾隆这三首诗写得佶屈聱牙,全是不好认的字,咱们就不用知道了。

渎山大玉海在制作时,有个配套的底座。万历七年,底座随之一起流散。乾隆年间,渎山大玉海回来了,但底座没有一同搬来。估计当时有人偷懒,觉得东西太重,就没搬。今天这两个东西还不在一块儿。这个底座今天在哪儿呢?在北京的法源寺,一直搁在那儿。它上面搁了一个清代的石钵。元代的玉瓮底座上面搁了一个清代的石钵。乾隆十年是1745年,到现在250年过去了,玉瓮和底座还没团圆。以后有没有机会,也未可知。